Introduction

『可算集合の濃度』においては,自然数の集合の濃度について考えた。ここでは,自然数に続いて実数の集合について考えてみる。

実数とは

例えば数直線上の0と1に対応する点の間には,$0.1, 0.2, 0.3,...$といった小数で表される数に対応する点が限りなく存在している。 そして,0と0.1の間にも,$0.01, 0.02,...$と限りなく数が存在し$...$という確認の作業自体にも終わりはない。 このように,連続的な点の集まりから成る数直線上の点に対応する数を実数(real number)という。 結論から言うと,この実数をすべて集めて作られる集合$R$の濃度は$\aleph_0$ではない。

$R$の濃度が$\aleph_0$ではないということは,その各要素と自然数の集合$N$の要素との間に1対1の対応付けができないということである。 このことを示す方法の一つが,以下で解説するCantorの対角線論法(Cantor's diagonal argument)と呼ばれる論法を用いるものである。

対角線論法

まず,$0 < x < 1$を満たす数の集合を考え,それを$R(0,1)$と表そう。ちなみに,数直線上の区間$0 < x < 1$を$(0,1)$と表し,その端点(この場合$0$と$1$)が含まれない区間を開区間(open interval)という。他方,例えば$0\leq x \leq1$のように端点を含む区間を閉区間(closed interval)と言いい,$[0,1]$と表す。

さて,もし$R(0,1)$が可算集合であるとすると,それぞれの要素を自然数と対応付けて

と並べることができる。この各要素を

と無限小数に展開する。 そして

という数を考える。 ここで,例えば$a_{nn}$が偶数なら$b_n=1$,奇数なら$b_n=2$とするなどして

を満たすよう$x'$を決める。 するとこの$x'$は$x' \in R(0,1)$であるが,$x_1,x_2,...,x_n,...$のどれとも一致しない。 なぜなら,上で述べた$x'$の条件(\ref{bn})から,$x_1$とは小数点一桁目($a_{11}$)が,その他任意の$n$について$x_n$とは$n$桁目($a_{nn}$)が異なっているからである。 よって,$R(0,1)$を可算集合とする仮定と矛盾するため,$R(0,1)$は可算集合でなく,$R(0,1)$は$N$より大きな濃度を持っているということになる。

では,数直線上で,$(0,1)$というほんのわずかな区間に含まれる実数の集合ですら$N$より大きな集合であるということは,実数の集合$R$はさらに大きな濃度を持つのではないか,と思うかもしれない。 しかし,そこはそうではない。

といった写像によってそれぞれ1対1の対応付けが出来るため,$R$と$R(0,1)$は同じ濃度を持っていることになる。

こうして,実数の集合の濃度は自然数の集合の濃度$\aleph_0$より大きいことがわかった。 この実数の集合と同じ濃度を持つとき,連続体の濃度$\aleph$を持つという。 $\aleph_0$と$\aleph$の存在により,無限の中にもある種の階層が存在することがわかった。 集合論の始まりは,1873年にCantorがこの階層を見出した時であると言われる。

連続体仮説

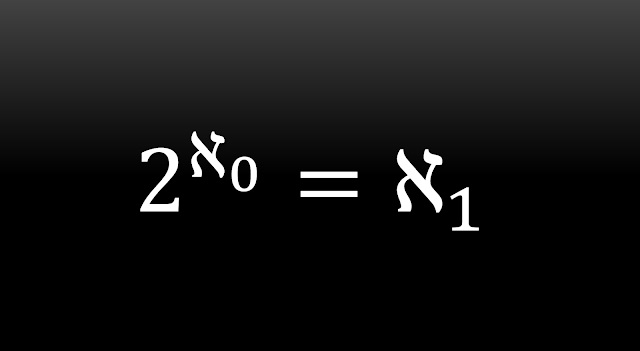

Cantorは,自然数の集合の濃度$\aleph_0$と連続体の濃度$\aleph$の間に他の濃度は存在しないこと,つまり,$\aleph_0$の次に大きな無限集合の濃度を$\aleph_1$と表したとき

が成り立つという仮説を提唱した。 これが連続体仮説(continuum hypothesis)と呼ばれるものである。 コチラで説明しているように,$\aleph=2^{\aleph_0}$が成り立つことが示せるため,(\ref{cont_hyp})は

とも表される。 また,(\ref{cont_hyp})の一般化である,任意の順序数$\alpha$について

が成り立つという主張は,一般連続体仮説と呼ばれる。 順序数についての説明は別記事で行う。

後に数学界では,集合論を厳密な公理系として整備する動きが起こり,ZFと呼ばれる公理系が一般に採用されるようになった。 現在では,連続体仮説はZF内部では証明も反証もできない(すなわちZFとは独立な)命題であることがわかっている。